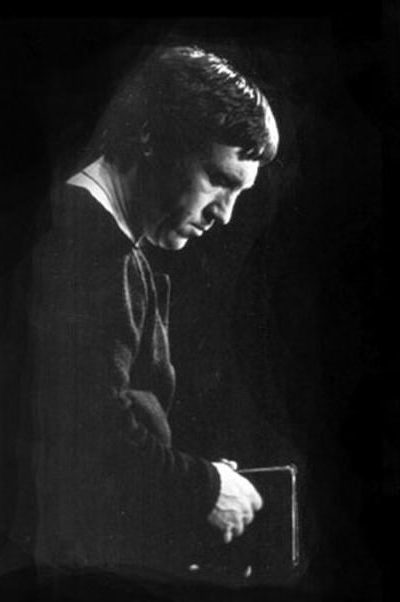

Владимир Высоцкий: «Мой цензор — это моя совесть!»

Исполнилось 75 лет со дня рождения актера, поэта и певца Владимира Семеновича Высоцкого.

Пару десятков лет отмерила ему судьба на творчество, и вот уже 33 года время доказывает истинность и величину его таланта. И все эти годы сверяют люди на разных концах Земли свою жизнь по его песням и стихам. Но всегда есть желание о чем-то у него спросить, чем-то соизмериться… Мы попробовали это сделать, разыскав нескольких прижизненных его интервью. Так сказать, в стиле «придуманные вопросы на непридуманные ответы»

— Я надеюсь, вы не хотите показать меня таким, как бы вам хотелось? Пускай у читателей останется впечатление от встречи со мной такое вот истинное, естественное, теперешнее, сиюминутное. Мне нет смысла ни лгать, ни подхалимничать сейчас, ни притворяться. Хотите — верьте, хотите — нет. Я во всех своих выступлениях, во всех беседах, даже дома стараюсь разговаривать искренне.

— Для нас неразделимы Высоцкий и гитара. Как она появилась в вашей жизни?

— Я однажды на магнитофоне услышал приятный голос, удивительные по тем временам мелодии и стихи, которые я уже знал,— это был Булат (Окуджава. — Ред.). И вдруг понял, что впечатление от стихов можно усилить музыкальным инструментом и мелодией. Я попробовал это сделать сам. Тут же брал гитару, когда у меня появлялась строка. И если она не ложилась на этот ритм, тут же менял ритм. Еще заметил, что даже работать это помогает, то есть даже сочинять лучше с гитарой. Поэтому многие люди называют мое творчество песнями. Я не называю это песнями. Я считаю, что это стихи, исполняемые под гитару, под рояль, под какую-нибудь ритмическую основу.

— Почему тогда все же гитара?

Я попробовал сначала петь под рояль и под аккордеон, потому что, когда я был маленьким пацаном, меня заставляли родители из-под палки— спасибо им! — заниматься музыкой. Значит, я немножко обучен музыкальной грамоте, хотя, конечно, я все забыл, но это дало мне возможность хоть как то, худо-бедно, овладеть этим бес хитростным инструментом — гитарой. Я играю очень примитивно, иногда, даже не иногда, а часто слышу упреки в свой адрес по поводу того, что почему такая «примитивизация нарочитая»? Это не «нарочитая примитивизация», это — нарочная. Я специально делаю упрощенные ритмы и мелодии, чтобы это входило сразу моим зрителям не только в уши, но и в души, чтобы ничто не мешало: мелодия не мешала воспринимать текст, а самое главное — то, что я хотел сказать. Вот из-за чего появилась гитара.

— Насколько документальны ваши песни? Как рождаются их сюжеты?

— Я все придумываю, иначе это не было бы искусством. Думаю, это настолько придумано, что становится правдой.

— И как происходит процесс придумывания?

Я маленький магнитофончик ставлю перед собой. Приходит какая то строка, пытаюсь найти ритм. Это все вместе. Я даже не знаю иногда, что раньше и что позже. Иногда напишу стихотворение и начинаю мучиться с мелодией, ничего не выходит, я бросаю… И на пятнадцатый, двадцатый раз исполнения моего на людях, на зрителях, выкристаллизовывается мелодия. Когда я рассказал об этом композиторам, они были безумно удивлены.

— И большой процент «отсева»?

— У меня около шестисот песен, поются из них сто-двести. Многие свои песни я не исполняю: мне решать, что удалось, а что — нет. Работаю постоянно и страдаю, если не пишется. Никогда не пишу с расчетом на то, что это будут петь, что это кому-то понравится или нет. Я пробую песню, как говорится, «и на ощупь, и на вкус, и по весу». В каждой из них должна быть поэзия, интересный человеческий характер. Если это не удается, начинаю снова.

Себя я певцом не считаю. Никаких особенных вокальных данных у меня нет. Некоторые композиторы усматривают в моих песнях однообразность строя, манеры исполнения. Другие называют это четким выражением индивидуального стиля. Что бы ни говорили, в конечном счете, главное для меня — текст, а музыкальный фон должен быть простым и ненавязчивым.

— Именно в этом отличие вашего творчества от популярных эстрадных песен?

— Между эстрадной и авторской песней, как говорят в Одессе, две большие разницы, потому что эстрадная песня предполагает большой оркестр, зрелище. Все время там мигает свет… И если эту зрелищную часть убрать из эстрадной песни, она очень много потеряет. Обратите внимание: никому в голову не придет взять, положим, магнитофон и прийти на эстрадный концерт, записать, что поют, например, Кобзон или Магомаев, которых я уважаю. Просто, когда приносишь магнитофон домой, зрелище уходит, и песня многое теряет. Это происходит потому, что часто очень мало уделяют внимания словам эстрадные авторы. С текстами мало кто работает. Считается, что это, мол, и ни к чему даже… И иногда поют такую чушь! Я думаю, даже не понимают, что поют. Что вижу — то пою. Знаете, как: «А вон ворона лети-и-и-т, А вон ворона лети-и-и-т, Сейчас будет дождь… » Как акыны. Но они раньше сочиняли. Только среди акынов был такой господин, который звался Гомер. Он прилично писал. Так что для этого тоже талант нужен.

— В вашем жанре «сюсюканьем» зрителя не удержишь и «фанерой» не закроешься!

— Авторская песня — тут уж без обмана, тут будет стоять перед вами весь вечер один человек с гитарой, глаза в глаза… И расчет в авторской песне только на одно — на то, что вас бес покоят точно так же, как и меня, те же проблемы, судьбы человеческие, одни и те же мысли. И точно так же вам, как и мне, рвут душу и скребут по нервам несправедливости и горе людское… Короче говоря, все рассчитано на доверие. Вот что нужно для авторской песни: ваши глаза, уши и мое желание вам что-то рассказать, а ваше желание — услышать. Авторская песня, видимо, это настолько живое дело, что вы сразу же становитесь единым организмом с теми, кто сидит в зале. И вот ка кой у этого организма пульс, — таким он мне и передается. Все зависит от нас с вами.

— Еще одним наполнением вашей творческой жизни является театральная сцена…

— Вы знаете, я долго искал свой театр. До Таганки работал в разных труппах. Не то чтобы без особого удовольствия, театр-то я люблю, но содержанием моей творческой жизни, половиной ее это не стало. Вторая половина — песня. И кино. А тут вдруг посмотрел «Доброго человека из Сезуана» Брехта и понял: это — мое. Сейчас даже не представляю себе, где бы еще мог работать. Наверное, нигде… Может быть, оставил бы театр. Потому что играть — просто играть — мне не интересно. Хочу, чтобы люди, когда я на сцене, думали, нервничали. И развлекались.

— Развлекались?

— Почему же нет? Она того стоит. И в концертах тоже пытаюсь шутить. Для передышки. Но все равно обязательно вкладываю в шутки свои серьезное содержание. Если не непосредственно в тексте, то за текстом. Я предпочитаю традицию русскую, гоголевскую, — смех сквозь слезы. Когда хохочешь, а на душе печально.

— Значит ли это, что вы считаете свое творчество сугубо национальным?

— По-моему, в основе своей — да. Первое, что беспокоит иностранцев в моих песнях, — это темперамент. Когда им переводят довольно точно, тогда это их поражает. И все-таки они не понимают, почему же по этому поводу надо так выкладываться, так прокрикивать все это… Корни — русские у этих песен. Особенно у последних.

Многие считают, что некоторые из моих песен — старые, народные. Может быть, в них есть определенная стилизация — песни трагические, гротесковые, маршевые. Они разные по жанрам и темам, более того, написаны от имени разных людей. Это потому, что я актер, играл (часто для себя) разные роли, и мне показалось, что так можно сделать и в песне. Все оказалось взаимосвязанным. Манера произносить свои стихи, подчеркивая смысл ритмом, звучанием гитары, петь их в определенных образах — это от театра. В свою очередь, песни влияют на мои роли.

Театр оказал огромное влияние на мои песни. Опять-таки все началось с «Доброго человека из Сезуана», с брехтовских зонгов. Мне близок брехтовский театр, уличный, площадный. Я ведь тоже начинал писать как уличный певец — песни дворов, воскрешать ушедший городской романс. Песни эти шли от того, что я, как и многие начинающие тогда свою жизнь, выступал против официоза, против серости и однообразия на эстраде. Я хотел петь для друзей что-то свое, доверительное, важное, искреннее. Лева Кочарян и Вася Шукшин — вот моя компания, для которой я сочинял первые свои песни.

— И как рождались ваши первые песни?

— А рождаются песни по-разному. То строчка приходит на ум, то слово, то померещится тема, то поразит, запомнится какой-то случай. Хотя можно ли вообще сказать, как рождается песня?..

— После распада СССР исчезла и официальная цензура, и многие «деятели» превратили творческий акт в демонстрацию своей личностной помойки. Есть ли для вас цензура в творчестве?

— Я думаю, что у каждого человека, который занимается сочинительством, если он работает честно, существует автоцензура. И если позиция его четкая, внятная и честная, то это не страшно. Потому что эта автоцензура касается только качества. Предположим, мне иногда хочется употребить какое-то грубое выражение, которое было бы здесь, скажем, сильнее, но я чувствую, что это будет уже не предмет искусства, а, скажем, это больше для анекдота или для какого-то базарного разговора между двумя людьми, а во все не для стихотворения.

Моя автоцензура прежде всего касается того, чтобы стихи, на которые я потом придумываю музыку, были выше качеством, чтобы они были поэтичны, чтобы в них всегда было больше поэтического образа и метафоры, чем грубого намерения… Это для меня — цензура.

— Для вас не существовало официальных цензурных рамок. Как вы все-таки определяли правильность выбранных для творчества тем?

— Я просто в этом смысле счастливый человек: потому что, в общем, мои произведения никто никогда не разрешал, но никто никогда и не запрещал. Ведь как ни странно, так случилось, что, в общем, я — человек, которого знают все, и в то же время я не считаюсь официально поэтом и не считаюсь официально певцом, потому что я — ни то, ни другое. Я не член Союза писателей, не член Союза композиторов — то есть, в принципе, официально я не поэт и не композитор. И я почти никогда свои вещи не отдавал для того, чтобы их печатать, или для того, чтобы издавать это как музыкальные произведения. Что написал — сразу спел. И спел перед громадной аудиторией. И перед своими друзьями, которые для меня — самый главный цензор. В общем, мой цензор — это моя совесть и мои самые близкие друзья, я бы так сказал.

Читайте также:

• В Севастополе может появиться аллея имени Высоцкого • Черный аист московский… • Виктор Цой жив в сердцах поклонников

— Но не мешают ли вам авто цензура и мнение ваших друзей поднимать в своем творчестве острые вопросы?

— Если вы думаете, что вот, дескать, слишком острая песня и ее нельзя петь, это тоже не совсем так. Потому что в конечном итоге эти песни делают работу положительную — для человека, для любого человека: любой профессии, возраста, национальности и вероисповедания. Песни как часть искусства призваны делать человека лучше — не то чтобы его облагораживать, но хотя бы сделать так, чтобы он начал думать. И если даже в этих песнях что-то очень резко сказано, но заставляет человека задуматься и самому начать самостоятельно мыслить, все равно они уже свою работу выполнили. Поэтому, в этом смысле, я никогда не стесняюсь петь, как вы говорите, песни острые.

— Может быть, мелкотемье и ориентация на эпатаж связаны у многих современных молодых «художников» с отсутствием жизненного опыта?

— По-другому говоря, можно ли создавать произведения искусства, обладая повышенной чувствительностью и восприимчивостью, не имея жизненного опыта? Можно. Можно, но лучше его иметь… немножко. Потому что под жизненным опытом, наверное, понимается больше всего то, что жизнь вас била молотком по голове. А если говорить серьезно, это страдание. Искусства настоящего без страдания нет. И человек, который не выстрадал, творить не может. Но если он в душе, даже без внешних воздействий, испытывал это чувство страдания за людей, за близких, вообще за ситуацию, — это уже много значит. Это создает жизненный опыт. А страдать могут даже очень молодые люди. И очень сильно.

— А что, по-вашему, является главным достоинством сегодняшнего актера?

— У него должны быть порядочность и позиция. Старый актер мог быть только мастером перевоплощения, и ему этого было достаточно. Сегодня актер должен быть еще и личностью, то есть, у него должно быть мировоззрение. Он должен знать, что ему нужно сказать. Нужно, чтобы зритель догадывался о том, за что он и против чего. Зрителю интересно знать, что актер утверждает, о чем он думает, чего хочет.

— Теперь вопрос о вашей роли Глеба Жеглова. Мы живем уже в XXI веке, но, к сожалению, проблема борьбы с организованной преступностью по-прежнему стоит остро…

— Очень интересно и важно исследовать эту тему — как вообще нужно обращаться с террором. Таким же точно способом, как в двадцатые годы, или все-таки терпеть и находить какие-то гуманные пути борьбы с насилием? Никто на этот вопрос не может ответить. Я и согласился сниматься в картине, чтобы этот вопрос поставить. От имени своего персонажа я утверждаю, что нужно так с ними поступать: давить от начала и до конца, если ты уверен на сто процентов, что перед тобой преступник.

— Но есть и Шарапов, который не соглашается с Жегловым…

— Розовый герой, который призывает к милосердию, к тому, чтобы идти в сторону смягчения, а не ужесточения мер по борьбе с преступностью. Он утверждает, что нужно действовать честно, даже с нечестными людьми. Это все, в общем-то, на словах. Но если сейчас кругом посмотреть, поглядеть, что в мире делается, начинаешь сомневаться, кто из двух героев прав. Но в одном Жеглов, я думаю, ошибается: если он подозревает в ком-то преступника — все, для него перестает существовать в нем человек.

— А теперь, немного коротких вопросов. Каков ваш идеал мужчины?

— Марлон Брандо.

— Идеал женщины?

— Секрет все-таки.

— Люди, которых вы ненавидели?

— Их мало, но список значительный.

— Скажите, кто ваш друг?

— Валерий Золотухин.

— Что такое, по-вашему, дружба?

— Когда можно сказать человеку все, даже самое отвратительное, о себе. Дружба не означает того, что каждый день друг другу звонить, здороваться и занимать рубли… Это просто желание узнавать друг о друге, что-то слышать и довольствоваться хотя бы тем, что вот мой друг здоров, и пускай еще здравствует.

— Что вы цените в человеке?

— Одержимость, отдачу (не только на добрые дела). В мужчинах ценю сочетание доброты, силы и ума. Когда подписываю фотографии пацанам, ребятам и даже детям, обязательно пишу им: «Вырасти сильным, умным и добрым».

— Человеческий недостаток, к которому вы относитесь снисходительно?

— Физическая слабость.

— Отвратительные качества человека?

— Глупость, серость, гнусь. Отсутствие позиции, которое ведет за собой очень много других пороков. Отсутствие позиции у человека твердой, когда он сам не знает даже не только чего он хочет в этой жизни, а когда он не имеет своего мнения или не может рассудить о предмете, о людях, о смысле жизни — да о чем угодно! — сам, самостоятельно. Когда он либо повторяет то, что ему когда-то понравилось, чему его научили, либо неспособен к самостоятельному мышлению.

— Ваши отличительные черты?

— Разберутся друзья.

— И все же, какова отличительная черта вашего характера?

— То, что приходит первое на ум, — желание работать… Думаю, что так… Желание как можно больше работать. И как можно чаще ощущать вдохновение. И чтобы что-то получалось… Может быть, это не черта характера, но, во всяком случае, это мое горячее желание.

— Чего вам недостает?

— Времени.

— Любимый цвет, цветок, запах, звук?

— Белый, гвоздика, запах выгоревших волос, звук колокола.

— Чего хотелось добиться в жизни?

— Чтобы помнили, чтобы везде пускали. Я бы хотел, чтобы зрители… понимали, как труден и драматичен путь к гармонии в человеческих отношениях. Я вообще целью своего творчества — и в кино, и в театре, и в песне — ставлю человеческое волнение. Только оно может помочь духовному совершенствованию.

— Что бы вы подарили любимому человеку, если бы были всемогущим?

— Еще одну жизнь.

— Любимый афоризм, изречение?

— «Разберемся». В. Высоцкий.

— Ваша мечта?

— О лучшей жизни.

— Вы счастливы?

— Иногда — да. Счастье — это путешествие, не обязательно из мира в мир… Это путешествие, может быть, в душу другого человека, путешествие в мир писателя или поэта… И не одному, а с человеком, которого ты любишь.

— Какой вопрос вы бы хотели задать самому себе?

— Сколько мне еще осталось лет, месяцев, недель, дней и часов творчества? Вот такой я хотел бы задать себе вопрос. Вернее, знать на него ответ.

— Что бы вы посоветовали тем, кто только берет в руки гитару?

— Никому не подражать.

— Хотите ли вы быть великим и почему?

— Хочу и буду!

Придумывал некоторые вопросы Александр КУНИН.

(В ответах использованы фрагменты из интервью, опубликованных в «Литературной России», «Книжном обозрении», «Советской России», «Музыкальной жизни», «Юности», сборнике «Живая жизнь».)

7869

7869