Русские витязи

К началу Первой Мировой войны в российской авиации было сформировано 39 авиаотрядов, из них 25 корпусных, 8 — крепостных, а также гренадерские авиаотряды.

«Начало… положено»

К началу Первой Мировой войны в российской авиации было сформировано 39 авиаотрядов, из них 25 корпусных, 8 — крепостных, а также гренадерские авиаотряды. Но не все они были полностью укомплектованы к началу войны летательными аппаратами, существовал и некомплект офицеров-летчиков и технического персонала. Однако и в таком виде воздушные силы России были серьезной силой, и пилоты с первых дней войны приступили к активным боевым действиям. 12 августа 1914 года Вячеслав Ткачев вылетел на разведку в район Сандомира на самолете «Ньюпор-IV». Хотя самолет был двухместным, он полетел один, без летного наблюдателя для облегчения аэроплана и возможности увеличения дальности полета. Пролетев около 20 верст в тыл австрийских войск, он с высоты восемьсот метров увидел направляющиеся к передовой две австрийские дивизии. Его самолет был обстрелян с земли шрапнелью и поврежден масляный бак.

Такое повреждение грозило остановкой двигателя в любой момент, поэтому пилот сумел невероятным усилием, изогнувшись в кабине, заткнуть ногой повреждение, спланировать и посадить самолет на нейтральной полосе. Тут же срочно на коне добрался до полевого телефона и доложил в штаб сведения об австрийских войсках. Вернувшись назад к самолету, сумел эвакуировать его в тыл для ремонта.

Такое повреждение грозило остановкой двигателя в любой момент, поэтому пилот сумел невероятным усилием, изогнувшись в кабине, заткнуть ногой повреждение, спланировать и посадить самолет на нейтральной полосе. Тут же срочно на коне добрался до полевого телефона и доложил в штаб сведения об австрийских войсках. Вернувшись назад к самолету, сумел эвакуировать его в тыл для ремонта.

26 августа 1914 года штабс-капитан Петр Нестеров совершил свой последний, поистине героический полет, прославивший дух русского пилота на весь мир. В этот день ему пришлось два раза подниматься на перехват вражеского самолета. Встретив и догнав двухместный австрийский «Альбатрос», Петр Николаевич пытался принудить его пилотов к посадке разными эволюциями своего самолета (ведь на нем еще не было никакого вооружения). После неудачных попыток Нестеров таранил его колесами своего самолета, погиб он и сам. Это был первый в мире воздушный таран, осознанно совершенный русским героем. Дело в том, что еще до войны он высказывал мысль о применении таранного удара своим самолетом в случае невозможности принудить противника к посадке и сдаче в плен. Этот подвиг на долгие годы стал для многих авиаторов эталоном духовной стойкости и самопожертвования. Его друг и боевой соратник Евграф Крутень написал о подвиге Нестерова: «Итак, начало боя в воздухе положено. И первым бойцом был он же, русский герой, уже носитель венца славы за первую петлю — Петр Николаевич Нестеров. Слава тебе, русский герой! Слава Богу, что русские таковы!»

В марте 1915 года уже другой (впоследствии прославившийся) русский летчик, воодушевленный самопожертвованием Нестерова, применил в воздушном бою его тактику. На глазах сорока тысяч русских и немецких войск, сидевших в окопах, Александр Казаков таранил своим самолетом немецкий «Альбатрос». После памятного тарана Нестерова на фронте практически не было воздушных боев, авиаторы предпочитали расходиться в воздухе, угрожая друг другу кулаками. Вот Казаков и принял решение с этим покончить в первом же воздушном бою, встретив германцев. Германский самолет после удара, разваливаясь в воздухе, упал на землю, похоронив обоих немецких пилотов. При возвращении Казаков, посадив поврежденный самолет, остался жив, отделавшись легкими травмами. За этот воздушный подвиг он был награжден Георгиевским оружием, и его подвиг стал широко известен в войсках.

Набирало силу и вооружение аэропланов. Дело доходило до применения ракетного вооружения — это были пороховые ракеты с шестовыми направляющими, устанавливаемые на истребителях. Но самым эффективным оказалось оснащать самолеты различных типов пулеметами. Проблема была одна — стрелять из пулемета приходилось поверх диаметра винта, под углом, пока не изобрели синхронизатор.

В течение 1915 года 56 русских летчиков-офицеров получили Золотое Георгиевское оружие (очень почетная награда) и 25 летчиков награждены Св. Георгием 4-й степени (класса). А среди нижних чинов ВВС 115 человек были награждены «солдатскими» Георгиевскими крестами.

Русские пилоты, кроме авиаразведки, стали пытаться наносить бомбовые удары по неприятельским объектам и артиллерийским батареям. Например, пилоты 24-го авиаотряда поручик Н. Мулько и наблюдатель прапорщик А.Ван дер Шкруфт точным бомбовым ударом взорвали патронный склад в крепости Перемышль, преодолевая заградительный огонь с земли. Это надо представить себе, как пилот и наблюдатель, не имея никаких бомбовых прицелов, кроме своего глазомера, бросают вручную 25 фунтовых или 5 фунтовых бомб. Да и сами бомбы брали в кабину навалом и даже на колени для увеличения их количества, а затем бросали за борт.

Рождение дальней авиации

Отдельной и яркой страницей в истории Мировой войны стало появление группы бомбардировщиков «Илья Муромец», получившей обозначение «Эскадра воздушных кораблей» ЭВК — это было единственное такое соединение среди союзников. С довоенных времен самолеты «Илья Муромец» известны своими дальними перелетами и грузоподъемностью. Сразу после начала войны постановлением Военного совета империи, а именно 27 сентября, заказывалось авиазаводу «РБВЗ» дополнительно 32 самолета «Илья Муромец» и 32 комплекта запасных частей к ним.

10 декабря государем указывалось, что русская авиация делится на тяжелую, подчиненную Штабу Верховного главнокомандования, и легкую, входящую в войсковые соединения и подчиненную Великому князю Александру Михайловичу. Этот приказ стал точкой отсчета появления в России стратегической авиации. Начальником соединения (а по сути командующим первым соединением дальней авиации) назначен способный организатор М.Шидловский, а техническим советником в ЭВК поступил сам Сикорский. Местом базирования бомбардировочного соединения выбран был город Яблонна, недалеко от Варшавы. В составе эскадры числились 1350 человек, своя метеостанция, ремонтная мастерская, парк автомобилей и зенитная артиллерия.

С февраля 1915 года летчики на «Илье Муромце» приступили к боевым полетам. 9 марта («Киевский» вариант аэроплана, на котором был сделан перелет С.-Петербург — Киев) совершил полет над Восточной Пруссией в течение 3,5 часов. Сделав пару кругов над городом Вилленбургом, он сбросил 17 бомб весом 16 и 32 кг на железнодорожную станцию, на ангары и конные повозки. Также провел тщательную авиаразведку, собрав сведения о передвижении немецких войск в районе Млавы, произведя фотосъемку, вернулся благополучно домой. На следующий день полет повторился, и сбросили уже 45 авиабомб, на город, на железнодорожную станцию и подвижной состав. Повреждения были очень значительными и вызвали у врага большую панику, а в одной немецкой газете сообщалось, что русские имеют специальные аэропланы, которые вызвали большой ущерб и оказались неуязвимыми для артиллерии.

Особо выделяется один полет «Ильи Муромца», совершенный 19 июля экипажем в составе командира корабля капитана Башко, замкомандира лейтенанта Смирнова, артиллерийского офицера, штабс-капитана Наумова и механика лейтенанта Лаврова. Во время полета он был атакован тремя немецкими самолетами, были повреждены маслобак, радиаторы и баки с бензином, попала очередь и в кабину, командир корабля получил ранения в голову и ногу. Два двигателя отказали, но, несмотря на это, экипаж смог вернуться домой.

Увидеть воочию

Авиация стала незаменимым средством подготовки крупных операций, и наоборот, в тех случаях, когда данные разведки не воспринимали за достоверные, это приводило к печальным последствиям. Так, авиаторы донесли о непрерывном подвозе тяжелой артиллерии и боеприпасов к ней, в район 3-й армии, и скоплении здесь крупных сил германских войск под командованием генерала Макензена. Но, к сожалению, русское командование не приняло должных мер к усилению этого участка фронта. Противнику удалось вскоре прорвать его, чем было положено начало отступления русских войск из Галиции.

Впоследствии русские летчики проделали огромную работу. Была проведена плановая фотосъемка всех передовых позиций от Черного до Балтийского морей. Затем снимки в смонтированном виде переданы в Штаб Верховного главнокомандующего и во многом помогли при разработке оперативных планов. Наиболее удачным применением разведывательных полетов стала подготовка к Брусиловскому прорыву. Пилоты смогли разведать и сфотографировать расположение всех австрийских частей на оперативную глубину.

Это помогло русской армии всего за несколько часов подавить укрепленные участки и огневые точки. За три дня русские войска преодолели оборонительные сооружения, захватив в плен свыше 200 тысяч солдат и офицеров противника. Успех операции достигался не за счет численного перевеса над противником, а путем тщательной подготовки, массирования сил и средств на участках прорыва, использования внезапности и установления тесного взаимодействия всех родов войск, в том числе и авиационных сил.

Поначалу для полетов в качестве наблюдателей на самолетах поднимались офицеры Генерального штаба и командиры армейских соединений. Но вскоре создаются специализированная школа наблюдателей и отдельные курсы при военных авиашколах, ускоренно готовившие специальные кадры. В авиации широкое развитие получила аэрофотосьемка, в русской авиации использовались аппараты системы полковника В. Потте (который еще в 1911 г. испытал свой фотоаппарат для маршрутной и площадной съемки в Гатчинской авиашколе), С.Ульянина и С.Неждановского, а с появлением радиосвязи и беспроволочного телеграфа возможности авиации возросли намного.

Альбатросы русского флота

Еще одному виду авиатехники пришлось принять активное участие в Мировой войне — это морская авиация и морские летчики (в прессе их гордо именовали «Альбатросы русского флота»).

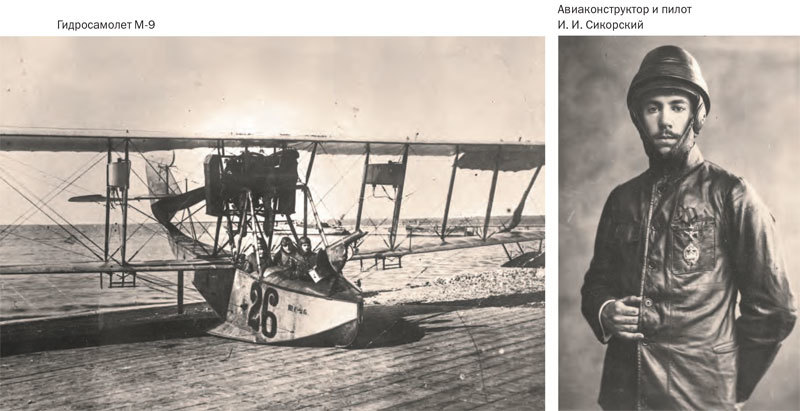

Россия, обладающая протяженными водными границами, сразу с появлением летательных аппаратов задумалась о приспособлении их для полетов на море. Русский авиаконструктор Я. Гаккель представил спроектированный и построенный гидроплан на Первой воздухоплавательной выставке в 1911 году, проводившейся в Петербурге. За свой гидроплан он получил серебряную медаль, но чиновники сделали ставку на иностранные гидропланы «Вуазен» и «Кертисс». Известный своими работами И.Сикорский также решил приспособить свои самолеты для морского ведомства, так были построены и испытаны самолеты — двухпоплавковый С-5А, С-10А «Гидро». Последний был принят на вооружение небольшой серией. Летом 1913 года морскими самолетами вплотную занялся Дмитрий Григорович на Петроградском авиазаводе С.Щетинина. Наиболее удачной для него стала летающая лодка «М-9», на которой русским морским летчикам пришлось воевать всю Первую Мировую войну.

Одной из ярких страниц в истории морской авиации стало создание специальных авианесущих кораблей, так называемых «гидроавиакрейсеров» (их еще называли «авиаматки»). Они приняли активное участие в боевых действиях на Черном и Балтийском морях. Например, боевое крещение произошло весной 1915 года, а одной из самых удачных операций с участием корабельной авиации стала атака одиннадцати гидросамолетов на Зонгулдак (чтобы прервать поставки угля морским путем для снабжения турецкой армии и флота). 24 января 1916 года утром группа гидросамолетов с крейсеров «Император Александр I» и «Император Николай I» вылетела к цели и нанесла бомбовый удар, результатом его стали потопленные турецкие суда-угольщики, повреждены железнодорожный терминал и портовые сооружения. В ходе операции морские летчики сорвали атаку немецкой подводной лодки, пытавшейся нанести торпедный удар по «Александру I».

На Балтийском море действовал транспорт «Орлица», на борту которого базировался отряд с упоминавшимися гидросамолетами «М-9». На них русские морские летчики неоднократно вели воздушные бои и сбивали германские самолеты.

К 1917 году морские авиачасти были преобразованы в воздушные дивизионы — на Черном море действовали две авиабригады (в составе 5 воздушных дивизионов), в которых находилось 152 самолета и четыре малых дирижабля. На Балтике — две авиабригады (в составе 3 воздушных дивизионов) с 88 аэропланами разных типов

В целом по итогам применения в боевых операциях гидроавиации в Первой Мировой войне специалисты пришли к выводу, что такие специализированные летательные аппараты способны быть не только разведчиками и бомбардировщиками, но уже могут выполнять более сложные боевые задачи — ставить мины и торпедировать корабли противника.

Русские асы

В начале 1916 года появилась возможность в ВВС, которыми руководил великий князь Александр Михайлович, создать новое авиационное формирование, отдельное истребительное соединение. Это было вызвано обострением борьбы за господство в воздухе и значительным усилением немецкой авиации на фронте. Приказом Верховного главнокомандующего было решено создать такие отряды, и 4 июля это решение было утверждено Николаем II. Три авиаотряда объединились в специальную «Боевую авиационную группу» (БАГ) при Особой армии Юго-Западного фронта. Так возник новый вид авиационного соединения. Командиром его стал штабс-капитан А. Залевский, а позднее, уже в 1917 году, его сменил на этом посту В. Ткачев.

БАГ-2 стал командовать боевой летчик капитан Крутень (прозванный в прессе «русский витязь» за его эмблему «голова витязя » на борту самолета). Затем на Западном фронте организовали и 3-ю Боевую авиагруппу.

В это же время в авиации воюющих стран получило распространение неофициальное звание результативного пилота — «ас», что в переводе с французского означало «туз». Это была особая категория военных летчиков-истребителей, имеющих не менее пяти побед в воздушном бою. В Российской авиации асы имели не такие громкие цифры личных побед, как у французов или немцев, так как тактика наших ВВС была иной и условия были худшие, да и самолеты не самые современные.

Но, как всегда, у русских пилотов были отвага, смелость, находчивость и вера в победу. На 150 истребителей в России было 26 асов, на счет которых записано 188 самолетов противника. А вообще в ходе Первой Мировой войны русские летчики уничтожили более 2000 вражеских самолетов и около 3000 летчиков. Вот некоторые известные на весь тогдашний мир мастера воздушного боя: А.Казаков (32 победы), Е.Крутень (17 побед), П.Аргеев (17 побед), В.Янченко (16 побед), Б.Сергиевский (14 побед), морской летчик А.Северский (13 побед), М.Смирнов (11 побед) и т. д.

На начало 1917 года Русский Императорский воздушный флот действовал на пяти фронтах — Северном, Западном, Юго-Западном, Румынском и Кавказском. Императором Николаем II был высоко оценен вклад авиаторов в войне: на 1 марта 1917 года награжденными орденом Св. Георгия 4-й степени стали 51 летчик и наблюдатель, 76 офицеров награждены Георгиевским оружием…

2. Самолет Лебедь-XII русского производства.

3. Около «Ильи Муромца» сам конструктор И. И. Сикорский в кепке, рядом А. В. Панкратьев, 2-й слева М. В. Шидловский и др. при испытании 25 -пудовой авиабомбы аэр Лида. 1915г.

4. Самолет «Вуазен», вооруженный пулеметом «Льюис» использовался и как фронтовой бомбардировщик всю войну.

5. Вот таким способом поначалу бомбили противника, в данном варианте с самолета «Фарман-XVI».

6. Генерал Балтийский с семьей в гостях у боевых летчиков.

9278

9278