От связи с миром через Финляндию до нейрочипов: каким будет рунет

Как советские программисты пробили стране дорогу в глобальную сеть

7 апреля исполняется 31 год со дня рождения рунета. Именно в этот день в далеком 1994 году был зарегистрирован первый российский домен —.ru. Однако на самом деле история «нашей сети» началась задолго до этого — еще в советские годы. Как советские программисты добывали исходный код первой универсальной операционной системы, как работал первый отечественный провайдер, сколько стоил безлимитный интернет в девяностые и почему «Яндекс», который сегодня является мировым IT-гигантом, в первые годы существования не воспринимали всерьез даже создатели — читайте в материале «РФ сегодня».

На заре перемен: как появился ДЕМОС

Несмотря на то что годом рождения рунета официально считается 1994-й, реальная его история началась намного раньше. Так, вспоминает один из его «пионеров», программист и один из разработчиков «Яндекса» Дмитрий Завалишин, еще с 1985 года в СССР существовал канал связи между ВНИИПАСом (Всесоюзным научно-исследовательским институтом прикладных автоматизированных систем) и американскими научными учреждениями.

Никаким «интернетом» этот канал, понятное дело, не был, но позволял обмениваться сообщениями и файлами. Именно так, согласно одной из версий, к нашим программистам в свое время попали отдельные «куски» первой в мире универсальной операционной системы — UNIX.

«У нас в то время свои операционки уже давно делали, и по ряду параметров, например наполненности приложениями и быстродействию, они UNIX даже серьезно превосходили, — рассказывает Завалишин. — Но проблема заключалась в том, что их было множество. Каждое устройство, каждая ЭВМ имели собственную ОС. А UNIX могла работать сразу на всем. Поэтому с ее появлением стало возможным двигаться дальше, в том числе навстречу глобальной сети».

В многочисленных статьях и обзорах на эту тему обычно грубо и без затей сообщается, что UNIX наши разработчики у заокеанских коллег, не мудрствуя лукаво, выкрали, после чего пересобрали, адаптировали, русифицировали, назвали ДЕМОС и стали использовать у себя. Однако, по словам Дмитрия Завалишина, это было не совсем так.

«UNIX в то время за рубежом распространялся свободно — его раздавали, передавали, перекидывали, переписывали. Не было какой-то жесткой коммерческой системы, — рассказывает собеседник издания. — Другое дело, что, как рассказывал один из отцов — основателей рунета, замечательный программист Валерий Бардин, поначалу UNIX пришел к нам по частям. Ни у кого не было полного исходного кода. И все держали свои кусочки и никому не давали. И Бардин решил эту схему сломать — взял и слил тот кусочек, которым обладал сам, в открытый доступ. Ну и другие посмотрели на это и начали делиться. И так получилось собрать комплект исходных текстов и на их основе сделать работающую операционную систему».

КСТАТИ

Во время работы над адаптацией американской ОС среди программистов ходила шутка: «их ОС называется «УНИХ» (UNIX), а наша будет называться «УНАС». Но в итоге получившуюся систему назвали ДЕМОС — «диалоговая единая мобильная операционная система».

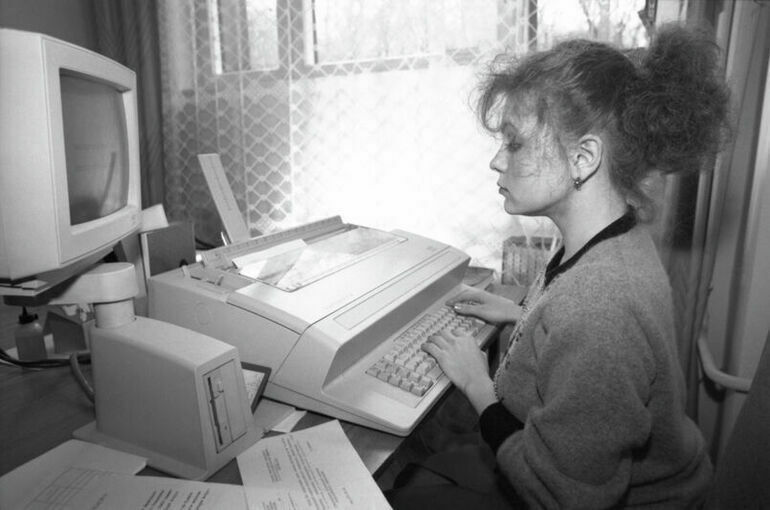

Вскоре после создания ДЕМОС в стенах Курчатовского института зародился одноименный кооператив, основанный программистами Михаилом Давидовым, Дмитрием Бурковым и Вадимом Антоновым. Кооператив стал первым в России провайдером, дававшим клиентам доступ… нет, еще не к интернету как таковому — к «Релкому», работавшему, очень упрощенно, на связке телефонных модемов, подключенному к общеевропейской сети EUnet и позволявшему обмениваться сообщениями и файлами по электронной почте.

Забавно, что «прокладкой» между советским и европейским сегментами долгое время служила… Финляндия, это была единственная страна, с которой у СССР сохранилась автоматическая телефонная связь. И даже домен.su (Soviet Union) регистрировали при помощи финских коллег, это сделал студент Хельсинского университета Петри Ойала.

На дворе стоял 1990 год.

«Я помню, как сам подключился впервые к сети… а что делать, непонятно — я никого там не знаю, адресов, с кем коммуницировать, у меня нет, — смеется Дмитрий Завалишин. — В итоге написал самое первое письмо в конференцию Usenet, попросил прислать мне текст песни Hotel California. И через два часа мне его действительно прислали! Мы ее тут же у компьютера с друзьями сыграли и спели. Ощущения были непередаваемые, конечно».

«Весь интернет можно было обойти за два часа»

Глобальная сеть в те годы была совершенно не такой, как сейчас. Дмитрий Завалишин вспоминает, как в свое время обошел мировой интернет… за два часа — именно столько потребовалось, чтобы посетить абсолютно все существовавшие в нем странички.

«Интересно, кстати, что первыми, кто у нас в стране проникся идеей интернета, были мелкие предприниматели, — продолжает наш собеседник. — Уже спустя какое-то очень короткое время стали появляться «желтые страницы», то есть что-то вроде справочников, где были перечислены компании и услуги, которые они оказывают. Люди начали активно пытаться выстраивать под это дело какие-то кооперации и в итоге дошло до того, что уже к 1992 или 1993 году мы в Советском Союзе по числу доменов, подключенных к сети, превзошли все европейские страны!»

Поначалу кооператив «Демос» предоставлял всем желающим доступ к сети бесплатно. Но очень скоро с благотворительностью пришлось покончить — сразу после первого же счета за международную телефонную связь с Финляндией.

«Я не помню, к сожалению, сколько в то время стоило подключение, — рассказывает Владимир Завалишин. — Помню только, что сначала оно тарифицировалось в зависимости от трафика: сколько мегабайт ты отдал-принял, столько и платишь. Потом, уже когда появилась безлимитная система, подключиться к ней стоило около 50 долларов. Деньги, прямо скажем, бешеные, потому что средняя зарплата в то время была около 200 долларов».

Сами программисты, к слову, зарабатывали очень неплохо. По воспоминаниям нашего собеседника, уже в разгар лихих девяностых, когда средняя зарплата по стране рухнула до 15-30 долларов, первые «айтишники» могли получать и 100, и даже больше.

«Айтишников было мало, — поясняет Владимир Завалишин. — Причем я сейчас говорю не только о тех, кто работал «в интернете», а в принципе обо всех — системных администраторах, программистах разного рода и специализации. Они были нарасхват из-за дикого дефицита кадров, и поэтому за них старались держаться и платить им хорошие деньги».

А вот сам интернет деньги начал приносить далеко не сразу. Так, к идее о том, что там можно размещать рекламу, крупное бизнес-сообщество, в отличие от мелких предпринимателей, поначалу относилось с большим скепсисом: либо как к шутке, либо как к обману. Реклама по телевизору и радио была понятнее, привычнее и, как считалось, эффективнее. Эти предубеждения пришлось буквально переламывать. Решающим доводом, кстати, стало то, что в интернете можно точно подсчитать, кто рекламу посмотрел, сколько этих людей было, откуда они и так далее. И то на это ушли буквально годы.

«Яндекс» никто не воспринимал как серьезный проект»

Примерно с 1994-1995 годов в рунете начали появляться первые почти полноценные сайты. Возник сайт РБК, появился, как его часто называют, «прообраз первой социальной сети» — чат «Кроватка.ру». Но все равно до полноценного современного интернета было еще далеко.

«До 2000-х годов мало кто понимал, что такое интернет и зачем он в принципе нужен, — отмечает Дмитрий Завалишин. — Он очень долгое время оставался местом этакой тусовки для своих. Та же «Кроватка.ру» изначально была чатом для программистов, которые имели к интернету безлимитный доступ, потому что работали либо на провайдеров, либо в каких-то очень богатых компаниях. РБК просто тогда позиционировал себя самым крутым — «вот, посмотрите, у нас даже сайт есть». Ну и так далее. То есть это очень локальная была история, народ ее еще не скоро «распробовал».

Спокойно к новорожденному быстрорастущему интернету относились и государство, и бандиты. Первое — из-за традиционной консервативности, а вторые просто не видели в нем перспектив для быстрого заработка.

Изменилось же все уже в нулевые. А отправной точкой для этого, по словам нашего собеседника, стало появление «Яндекса».

«Самое забавное, что «Яндекс» изначально вовсе не задумывался как поисковик и вообще как сколько-нибудь масштабный проект, — вспоминает Дмитрий Завалишин. — Это было детище компании CompTek, которая занималась продажей компьютерных комплектующих. Была такая поисковая система — AltaVista от компании Yahoo. В ней можно было что-то искать на русском, но русского языка и его морфологии она не знала. Поэтому запросы требовалось вводить максимально точно. И «Яндекс» в первой своей итерации представлял собой препроцессор к этой самой «Альтависте». То есть человек писал запрос в него, он его преобразовывал с учетом всех имеющихся в его памяти словоформ и пересылал в поисковую систему. Все. И именно так он своими создателями и рассматривался — как словарь, справочник, если угодно. Его даже в интернет изначально выложили просто чтобы пропиарить, привлечь клиентов».

Но внезапно случился бум: «Яндекс» обрел популярность, и на руководство CompTek вышли американцы, предложившие инвестировать в разработку баснословные по тем временам пять миллионов долларов.

«У нас за год до этого по конференциям разработчиков ездил мужик, который обещал вложить в рунет три миллиона долларов, — вспоминает Дмитрий Завалишин. — И на него все смотрели как на чудака и показывали пальцем, потому что на три миллиона весь рунет можно было купить. Со всеми компьютерами. И немного телевизоров сверху насыпать. А тут сразу пять!»

Тем забавнее, что инвестиций команде «Яндекса» хватило впритык: на момент, когда поисковик начал приносить прибыль, денег оставалось ровно на одну зарплату. Настолько сложно оказалось выстроить продажи: хоть в двери уже и стучался 2000 год, люди, а в особенности бизнес, все равно слабо понимали, что такое интернет и для чего его можно использовать.

Ну а потом все завертелось: компьютеры и подключение к сети постепенно становились доступнее, люди активнее и охотнее осваивали цифровые просторы. Со временем рунет стал таким, каким мы его знаем. Но это уже совсем другая история.

Следующий шаг: максимальная цифровизация

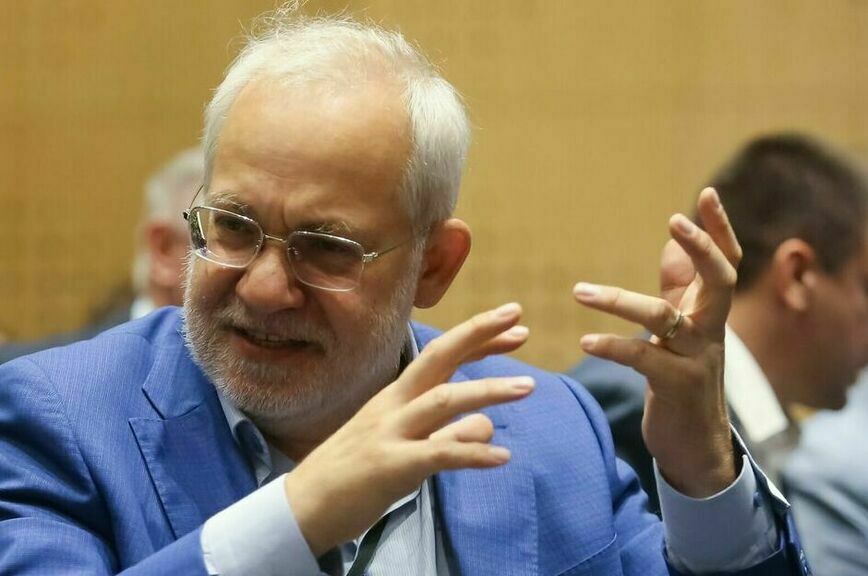

Если прошлое рунета хорошо изучено и понятно, то вот будущее пока не определено. По словам председателя Совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, скорее всего, он будет развиваться в том же направлении, что и вся глобальная сеть, разве что с небольшим запозданием.

«Первое — это, конечно, максимальное проникновение интернет-технологий во все сферы нашей жизни, — отметил эксперт. — К этому можно относиться как угодно — можно это не принимать, можно бояться взломов и DDoS-атак, но это неизбежно».

В качестве примера Герман Клименко привел таксистов, которые уже сегодня, по сути, работают не «с» искусственным интеллектом, а «на» него — принимая и выполняя задания алгоритма, который отслеживает их перемещения, собирает статистику, дает советы и рекомендации, начисляет зарплату и отнимает долю агрегатора.

«Интернет и цифровые технологии вообще сегодня пускают даже в те сферы, которые раньше считались недопустимыми, сакральными. Например, в медицину, — отметил собеседник издания. — Легко предположить, что уже лет через десять у всех нас будут на запястье специальные браслеты, которые будут считывать всю информацию о нашем организме и передавать ее искусственному интеллекту, а ИИ, в свою очередь, будет нас по жизни «вести», чтобы мы были активные, здоровые и упитанные. И будет говорить нам: «вот ты поел, теперь ложись спать. Не хочешь спать — вот тебе разряд тока».

Ворвется интернет и в сферу рабочих взаимоотношений. Так, по словам Германа Клименко, уже существуют стартапы, которые создают специальные реестры для страховых компаний.

«Условно говоря, человек прошел в день 10 тысяч шагов — и получил скидку на страховку, — пояснил эксперт. — Или пришел к страховой компании договариваться, а компания уже на основе прогноза, который выдал ИИ, знает, что он диабетик и спустя столько-то лет у него разовьется диабетическая стопа, и исходя из этого формирует под него конкретные условия сотрудничества и договор».

Ну а в конце концов интернет придет к нам прямо в мозг. Илон Макс уже представил нейрочип, при помощи которого можно управлять компьютерными устройствами на расстоянии — и не просто представил, но и успешно испытал его как минимум на одном добровольце. А между тем Маск, отметил Герман Клименко, вовсе не единственный, кто занимается подобными разработками, — уже есть устройства современнее, совершеннее и лучше.

По мнению законодателей, помимо технического развития интернета в целом и рунета в частности на первый план будут все больше и больше выходить вопросы, связанные с обеспечением его безопасности и законодательным регулированием. Своим видением того, как их следует решать, с «РФ сегодня» поделился первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин.

«На первый план выходят вопросы, связанные с безопасностью рунета, — отмечает сенатор. — Одним из приоритетов является борьба с фишинговыми сайтами. По прогнозам экспертов, в 2025 году ожидается рост числа фишинговых атак, особенно в сферах финансовых услуг и электронной коммерции».

Регистрация доменов в зоне RU (РФ, SU) — это важный этап, который требуется взять под особый контроль для противодействия фишингу, убежден законодатель. Для этого надо ввести дополнительные механизмы, регулирующие процесс получения, регистрации доменных имен в зонах RU, РФ, SU, такие как:

- проверка достоверности регистрационных данных. Регистратор должен осуществить проверку предоставленных данных при регистрации доменных имен для физических и юридических лиц в зоне RU, например, с помощью аутентификации через ЕСИА,

- формирование реестра доменных имен. При выявлении мошеннического домена его регистрационные данные необходимо помещать в черный список,

- ввод ограничений на получение доменного имени в зонах RU, РФ, SU физическим и юридическим лицам из недружественных стран или стран, с которыми у РФ есть вооруженный конфликт, иноагентам в целях предотвращения создания фишинговых сайтов «недружественными» РФ странами.

Всем этим предстоит заниматься уже в ближайшее время.

2086

2086

Ещё материалы: Артем Шейкин