Есть еще у полпредов дела

20 лет назад в стране появился эффективный государственный институт, укрепивший российский суверенитет

13 мая 2020 года исполняется 20 лет, как президент Владимир Путин подписал Указ «О полномочном представителе Президента РФ в федеральном округе». Что изменило создание института «окружных» полпредов и какое потенциал в нём до сих пор содержится?

Революционная структура нулевых

Новая структура заменила должности полпредов Президента РФ в регионах, созданных указом Бориса Ельцина в 1991-1992 годах. В ряде республик: Башкортостан, Саха (Якутия), Татарстан — они так и не были назначены. В 90-е расцвел «парад суверенитетов», усилились центробежные настроения, местные законы вступили в противоречие с федеральными. Воздвигались внутренние барьеры по вывозу или ввозу продтоваров из одного региона в другой. На родине первого Президента РФ даже собирались приступить к печатанию собственных денег.

К 2000 году внутренние конфликты на территории страны завершились и возникли иные реалии. Директор Института политических исследований Сергей Марков, стоявший у истоков создания новой структуры и участвовавший в подготовке концепции указа, считает, что «по тем временам это был поис- тине революционный шаг». «Задачей полпредов президента стало при- нуждение губернаторов к подчи- нению центральной власти, — рассказал он «РФ сегодня». — А именно обеспечение подчинения региональных представительств федеральных структур от глав субъектов РФ к руководству данных федеральных структур».

Речь шла о представительствах ФСБ, МВД, Центробанка, налоговой и таможенной служб, основных федеральных телеканалов — от двух до трех десятков ключевых структур. К концу 90-х годов все они оказались под главами областей и республик, а не федеральных министров. Россия переживала полураспад, поэтому губернаторы подгребали под себя все, что плохо лежало. В данном случае представительства центральных органов власти. Какое уж тут единство страны? Получается, что Президент РФ дает распоряжения министрам, те доводят их до регионов, а здесь выполняют приказы губернаторов.

«Чтобы восстановить единство Российской Федерации, главе государства потребовалось осуществить политическую революцию», — так оценивает Сергей Марков тогдашнюю ситуацию.

По Конституции президент — глава государства, который в числе прочего обеспечивает согласованность функционирования органов госвласти и органов местного самоуправления. Потому в границах федеральных кругов нужно было организовать строгий контроль за исполнением президентских поручений, федерального законодательства, а также по надзору и анализу внутриполитической, межнациональной и межконфессиональной ситуации.

В функции полпредов входит и организация работы по реализации основных направлений внутренней и внешней политики государства, исполнению решений федеральных органов госструктур, обеспечение кадровой политики президента. Они готовят регулярные доклады о состоянии нацбезопасности в федеральном округе, о политическом, социальном и экономическом положении и предлагают соответствующие меры.

Силовики, примите округа!

Предложения по «нарезке» федеральных округов звучали разные, вспоминает Сергей Марков. Например, формировать их на основе территориальных экономических областей, чтобы обеспечить экономическое и политическое единство. Но этот принцип был отвергнут президентом, исходившим из того, что экономическая и политическая «сетки» в федеральных округах не должны совпадать. Чтобы не создавать риска концентрации экономической и политической власти в одних руках, объясняет политолог. При возможных кризисных ситуациях это чревато угрозами сепаратизации и распада страны.

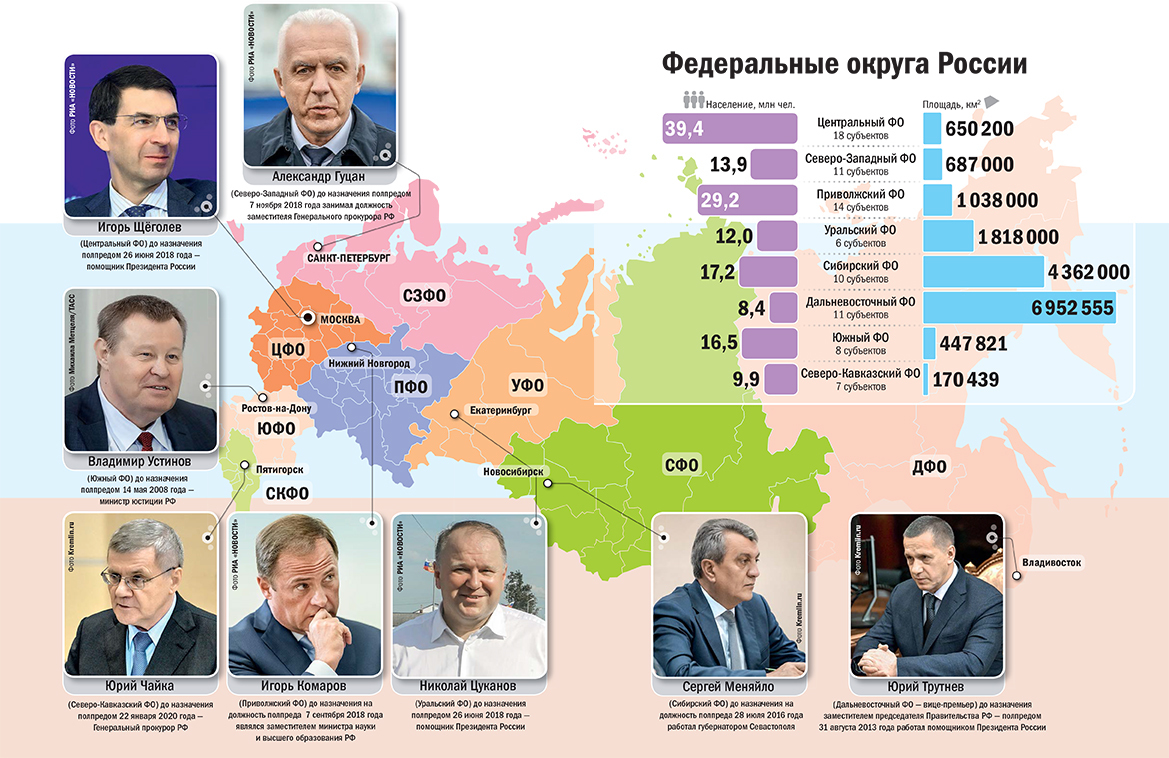

В 2000 году было создано семь федеральных округов: Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный и Северо-Кавказский. Так как в последний входили регионы «некавказского происхождения»: Калмыкия, Волгоградская и Астраханская области, — в том же году его переименовали в Южный.

Через десять лет число округов выросло за счет выделения из ЮФО республик Северного Кавказа. Вместе со Ставропольским краем они составили Северо-Кавказский округ. Девятый — Крымский — появился в 2014 году после присоединения Крыма к России, но просуществовал недолго. Через два года его включили в ЮФО. Еще одно изменение коснулось Сибирского ФО, из которого в 2018 году вывели Бурятию и Забайкальский край, которые пополнили Дальневосточный ФО.

Сегодня федеральных округов восемь. Самый большой по площади — Дальневосточный (2/5 территории страны), затем — Сибирский (1/4 территории РФ), самый компактный — Северо-Кавказский (около одного процента). По населенности первенствует Центральный (39,4 миллиона человек), на втором месте — Приволжский с 29,2 миллиона, меньше всего жителей (8,37 миллиона) — в Дальневосточном ФО.

Толчок к развитию федерализма

Характер поставленных задач обусловил и выбор кандидатов на должности полпредов. В нулевые годы на них нередко назначали силовиков, естественно, представителей сильного пола. Единственное исключение — Валентина Матвиенко, возглавлявшая Северо-Западный округ в 2003 году.

Чаще всего полпреды менялись в Северо-Кавказском ФО: если в среднем в каждом федеральном округе за 20 лет сменилось по пять представителей, то столько же в Северо-Кавказском округе сменилось за 10 лет.

Полномочный представитель президента в ФО имеет статус федерального госслужащего. Он назначается, непосредственно подчинен, подотчетен и освобождается от должности Президентом РФ и входит в состав его Администрации. В структуру АП РФ входит и аппарат полпреда — его заместители и помощники, главные федеральные инспектора, начальники департаментов и представители президента в квалификационных коллегиях судей, назначаемые из числа главных федеральных и федеральных инспекторов.

Поначалу, вспоминает Сергей Марков, разные экономические структуры и группы влияния в регионах пытались взять под свою опеку полномочия полпредов в ФО, но Центр всегда жестко блокировал эти поползновения.

Другое противоречие возникало по мере успешной реализации стратегической миссии. Возвращение всех региональных органов ключевых структур власти в подчинение федеральных ведомств как бы вымывало силовой потенциал института полпредов президента и постепенно превращало их в регулятивный инструмент. Цель восстановления единства Российской Федерации была достигнута. Далее в повестке значились более рутинные вопросы, хотя контроль за реализацией решений федеральных органов и сегодня столь же актуален, как и 20 лет назад.

«Полпреды — вот такое государево око, но не прокуратуры, а в рамках личной системы президентской вертикали, — ответил глава Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко на вопрос нашего издания о том, не слишком ли много контролирующих органов на местах? Есть ведь Генпрокуратура, прокуроры субъектов РФ, МВД, ФСБ. — Это подфедеральный уровень, крайне необходимый тогда. Мы помним, как Ельцин говорил: «Берите суверенитета, сколько сможете взять»… Наша Федерация рождалась тяжело. Да и юность ее была очень трудной. Сложность управления в наших условиях — с различными часовыми поясами, с таким числом субъектов, огромной площадью территории, поликонфессиональным и полиэтническим составом — существенно отличает Российскую Федерацию от других федераций».

И чтобы обеспечить территориальную целостность, независимость и безопасность государства, необходимо иметь центральную власть с очень серьезными полномочиями. «Наш институт федерализма получил новый толчок к развитию с введением института полпредов президента в округах. Появление такого надсубъектного или подфедерального уровня было абсолютно справедливым, логичным и весьма своевременным решением», — считает депутат.

Форс-мажор активирует роль полпредов

В целом большинство экспертов ретроспективно высоко оценивают значимость данного института в современной истории России, а вот относительно его нынешней роли в системе управления есть разные суждения. Однако, уверен Сергей Марков, такой резервный институт нужен государству — хотя бы как стратегический запас тушенки на случай голода. В случае острого политического кризиса или другого форс-мажора он немедленно выйдет из тени и сыграет свою роль.

Депутат Алексей Диденко также не согласен с тем, что институт утратил свое значение. «Такое мнение необоснованно, — возражает он. — И ошибочно, потому что любое федеративное государство, каким по Конституции является Россия, предполагает систему перераспределения управленческой власти и полномочий в Центре и на местах. Это как бы всем понятная парадигма. В федеративных государствах, кроме, допустим, Федеративных Штатов Микронезии, есть очень большие по площади и разнообразию территории. И в ФРГ, и в Бразилии, и в США. Но даже эти страны по сравнению с Россией можно с некоторой натяжкой назвать компактными».

Депутат уверен, что от института полпредов не только нельзя отказываться, а наоборот, желательно его совершенствовать в новых условиях. Так, сегодня в чрезвычайной ситуации пандемии он получил новое звучание, считает Алексей Диденко.

«Из-за асимметрии и очаговости развития эпидемиологической ситуации по регионам разные субъекты начали принимать разнообразные по степени ограничения меры, — отметил он. — Глава государства наделил губернаторов дополнительными полномочиями в борьбе с коронавирусом. Но в своем обращении он также напомнил и о дополнительной ответственности, о необходимости подходить гибко и принимать в каждом отдельно взятом субъекте меры, адекватные угрозе. А постоянный мониторинг за принятием мер, контроль за обстановкой и реализацией поручений президента как раз и осуществляют полпреды».

Механизм донастройки власти

Считать, что этот институт анахроничен, — глубокое заблуждение: никогда не известно, с какими вызовами столкнешься. Так, мы готовились к пожарам, наводнениям, землетрясениям, а беда пришла с другой стороны и в другую дверь, отмечает Диденко. На официальных сайтах полпредов в округах сегодня в первых строках — тема борьбы с коронавирусом. Они координируют усилия администраций субъектов по обеспечению готовности медучреждений к оказанию медпомощи больным COVID-19, информируют об индексах самоизоляции населения и других необходимых мерах противодействия инфекции. Президент поручил им жестко пресекать любые факты спекуляции, монопольного взвинчивания цен на товары.

«В этих условиях потребовалась оперативная донастройка организации управления в округах, — резюмирует Алексей Диденко. — Целый ряд поручений Владимир Путин дал на совещании с полпредами, которые играют важную роль в синхронизации действий на местах и налаживании бесперебойного товарооборота между регионами. Мы же видели, что некоторые субъекты недавно закрыли границы региона, чего по Конституции не имели право делать. И полпреды в округах эту коллизию оперативно купировали».

Так что этот институт нужный, эффективный, полностью себя оправдывающий, констатирует депутат, и, может быть, даже нужно подумать о новом импульсе в его развитии.

«А вот наделять постпредов дополнительными экономическими полномочиями не стоит, — констатировал Алексей Диденко. — Встроенность института в президентскую вертикаль помогает главе государства донастраивать этот механизм, наделять или изымать какие-то дополнительные полномочия, давать особые поручения».

Поправки в Конституцию, которые Госдума приняла, одобрили Совет Федерации и субъекты, вводят новую категорию — единую систему публичной власти, напомнил он. «После того как пройдет голосование (уверен, Конституция будет большинством населения поддержана), произойдет, на мой взгляд, и дополнительное погружение института полпредов в исполнительную вертикаль», — считает глава комитета.

Депутат полагает, что в связи с новой парадигмой единой системы публичной власти придется принимать федеральные законы, которые будут касаться в том числе и перераспределения полномочий в центрах субъектов, в органах местного самоуправления. И наверняка в этой системе свое достойное место получит и институт полпредства.

Управление пространственным развитием

Впрочем, де-юре федерального округа как административно-политической единицы нет, а де-факто есть, считает ряд экспертов. К слову, с момента создания Росстат стал учитывать вклад ФО в экономику России.

Встроенность института в президентскую вертикаль помогает главе государства донастраивать этот механизм, наделять или изымать какие-то дополнительные полномочия, давать особые поручения.

«Никакого недоумения здесь возникать не должно, — отметил Алексей Диденко. — У нас довольно много типов административно-территориального деления. Вот если посмотреть Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКА- ТО), то там есть населенный пункт, поселок, деревня. Есть деление по принципу организации местного самоуправления, потому что в поселении, так сказать, в первичном звене может быть три, четыре, десять поселков. Есть более крупные публично-правовые образования».

При этом он напомнил о существовании разнообразных документов территориального планирования. Так, в Стратегии пространственного развития России определены 16 так называемых коридоров (Север- Юг, Запад-Восток…) и социально- экономические зоны в составе нескольких субъектов, которые чуть меньше, чем федеральные округа.

Кстати, еще в 2008 году возникла идея объединения российских регионов по экономическим признакам в макрорегионы с экономической специализацией. Высказывалось также и мнение, что они могут совпадать с федеральными округами. На время идея затихла, но в пространственной стратегии отмечается, что система ФО показала способность обеспечить централизацию ряда функций и полномочий в управлении группами регионов. В частности, в вопросах организации стратегического планирования.

6429

6429

Ещё материалы: Владимир Путин, Сергей Марков